最近の日本株は怖いくらい強い動きが続いていますが、その主な買い手は外国人投資家と日本企業による自社株買いとなっています。実際、今年春のトランプショック以降は、個人投資家の売り越しが続いているなか、外国人投資家の買い越しは継続しており、自社株買いのボリュームも増えている状況です。

そんななか、特に日本企業による自社株買いは、ここ数年もの凄い勢いで増えており、今や日本株を支える重要な買い手になっていますが、同時に自社株買いにはデメリットや注意点もありますので、今回はそもそも自社株買いとは何なのかを踏まえたうえで、自社株によって、今後の株価上昇が期待できそうな5つの高配当株を個別に検証していきます。

自社株買いとは

そもそも自社株買いとは企業が自社の株式を買い戻す事で、最近は株主還元向上の流れから年々自社株買いを行う企業が増えているなか、直近の1年間でも既に20兆円を超える自社株買いの設定枠が発表されており、わずか数年で2倍以上の水準へ増えている状況です。

そんな自社株買いにはメリットもたくさんありますが、デメリットや注意点もありますので、ここからは自社株買いのメリットとデメリットをまとめていきます。

自社株買いのメリット

まずは自社株買いのメリットからまとめていきます。

株価対策

自社株買い最初のメリットは株価の下支え要因になる事です。自社の株式を市場から買い戻す事になれば、当然需給の面でプラスとなりますので株価対策となります。

1株利益の向上

2つ目のメリットは1株当たり利益(EPS)の向上に繋がる点です。EPSを計算する時に分母の発行済株式数から自己株式は除外されますので、自社株買いを行えば最終利益が変わらなかった場合でもEPSが自然と向上します。そして、配当はEPSを基準に決定する事も多いですので、自社株買いは増配に繋がる可能性も含んでいる事になります。

以上の様に、自社株買いを行う事で株価対策や増配に繋がる可能性も高まりますし、そもそも自社の株式を市場で購入する事は、現在の株価が割安だと投資家にアピールしているとも言えますので、自社株買いは株主還元の有効な方法とされています。

自社株買いのデメリットや注意点

一見すると良い事ばかりに見える自社株買いにもデメリットや注意点がありますのでまとめていきます。

資金の流出

最初のデメリットは資金が流出する事です。自社の株式を購入するには、当然資金が必要ですので、自社株買いによって新たな設備投資や研究開発に使える資金を失ってしまう可能性はあります。

発表されるのは自社株買いの設定枠

2つ目の注意点として、決算などで発表されるのは自社株買いの設定枠である点です。直近の決算でも自社株買いを発表する企業は多かったですが、ここで発表されるのは、あくまで自社株買いの設定枠ですので、必ずしも発表した金額の全てを購入する訳ではなく、極点な事をいうと、自社株買いは発表したが、結果的に1株も購入しなかったケースも過去にはあります。

従って、自社株買いが発表された後も、毎月公表される自己株式の取得状況で順調に購入が進んでいるのかを確認する必要はあります。

自社株買いも永遠にできる訳ではない

最後の注意点は自社株買いも永遠にできる訳ではない点です。企業の発行済株式数には限りがありますし、資金や東証の規制の部分でも自社株買いには限りがあります。従って、現在は自社株買いを行う企業や金額も年々増えていますが、この状況がずっと続く事は無い点を頭に入れておく必要はあります。

そうは言っても、今までの日本企業はあまり株主還元に力を入れていなかった事もあり、まだまだ多くの企業に自社株買いの余力は残っている状況ですので、ここからは自社株買いによって、今後の株価上昇が期待できる5つの高配当株を個別に検証していきます。

【1605】INPEX

最初の銘柄はINPEXで、石油や天然ガスなどの開発生産を手掛ける国内最大手の石油開発企業です。自社株買いについては、8月12日から12月31日までを期限に上限800億円、発行済株式総数の4.17%に相当する規模で表明していますが、まだ発表から2週間程度ですので、実際にどの程度購入が進んでいるのかは、分からない状況です。

直近決算

INPEXは12月決算ですので、8月8日に第2四半期決算を発表しており、最終利益は2235億円と前年同期比110億円の増益となっているなか、通期最終利益の見込みを700億円上方修正し、配当も10円増額の年間100円予測に修正しています。

業績上方修正の要因は、オーストラリアの主要プロジェクトであるイクシス液化天然ガスなどの堅調な生産を反映した販売量の上方修正や想定の油価、為替レートを見直したためとの事です。

通期最終利益(億円)

| 銘柄名 | INPEX |

| 2019年12月期 | 1235 |

| 2020年12月期 | -1116 |

| 2021年12月期 | 2230 |

| 2022年12月期 | 4610 |

| 2023年12月期 | 3217 |

| 2024年12月期 | 4273 |

| 2025年12月期(会社予想) | 3700 |

2019年からの通期最終利益を見ていきますが、増減が激しくなっています。2020年はコロナショックの影響などで赤字に転落していますが、2022年にかけては原油及び天然ガスの販売価格上昇に加え、円安の追い風もあり過去最高益の水準へV字回復しました。

しかし、2023年は原油価格の反落や豪州の一部プロジェクトで減損損失を計上した事で減益となり、前期はその反動で増益となりましたが、今期は想定の原油価格レートを前期より低く想定した事で期初から2割程度の減益見込みとしていたなか、第1四半期決算で更に下方修正も発表されましたが、今回上方修正が発表された事で減益率は13%程度まで改善しています。

配当推移

| 銘柄名 | INPEX |

| 2015年3月 | 18 |

| 2016年3月 | 18 |

| 2017年3月 | 18 |

| 2018年3月 | 18 |

| 2019年3月 | 24 |

| 2019年12月 | 30 |

| 2020年12月 | 24 |

| 2021年12月 | 48 |

| 2022年12月 | 62 |

| 2023年12月 | 74 |

| 2024年12月 | 86 |

| 2025年12月(会社予想) | 100 |

2015年からの配当推移について、数年前は据え置きが続く年もありましたが、最近は概ね安定して増配が続いています。特に直近の増配幅は業績が増減するなか株主還元強化を背景に大きくなっており、2022年は14円、2023年と前期は12円の大幅増配だったなか、今期も期初時点では4円の増配見込みとしていましたが、第2四半期決算で10円増額され、合計14円の大幅増配予測になっています。

INPEXの配当方針は、今期から2027年度の中期経営計画中は年間90円を起点とする累進配当による安定的な還元に加え、機動的に自己株式取得を行うとしており、業績の成長にあわせて株主還元を強化する方針です。

株主優待

INPEXには株主優待が設定されており、保有株数や保有継続年数によってクオカードがもらえますので内容を表にまとめています。

| 保有株数 | 保有継続年数 | 金額 | 優待品 | ||

| 400株以上 | 1年以上 | 1000円 | QUOカード | ||

| 2年以上 | 2000円 | ||||

| 3年以上 | 3000円 | ||||

| 800株以上 | 1年以上 | 2000円 | カタログギフト | ||

| 2年以上 | 3000円 | ||||

| 3年以上 | 5000円 | ||||

400株以上かつ1年以上継続が最低条件ですので少しきつめの条件ですが、長期保有者には有難い内容です。

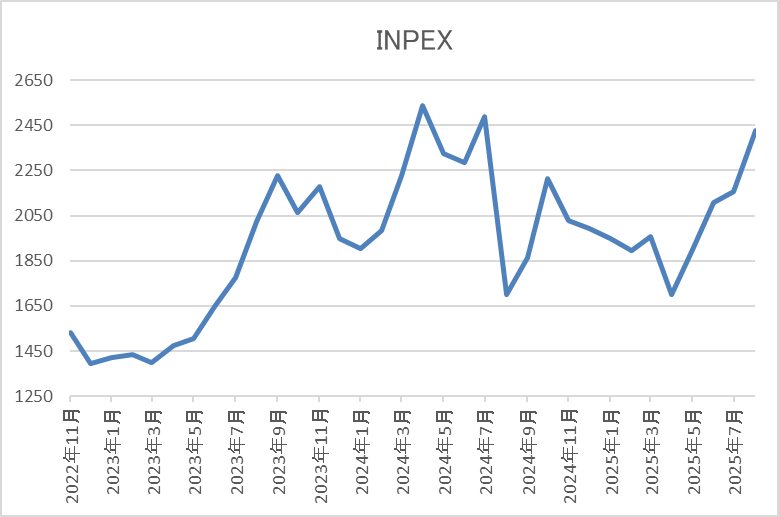

株価推移

2022年頃までの株価は1000円台半ばで停滞が続いていましたが、去年4月には2628円まで上昇しました。

しかし、その後は低迷する原油価格と連動してずるずる売られ、4月の暴落では1651円まで値を下げましたが、直近は2400円前後まで上昇しています。

株価指標(2025年8月22日時点)

| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |

| INPEX | 1605 | 2428 | 7.9 | 0.63 | 100 | 4.12 | 32.3 |

最近の株価は上昇傾向ですが、増配も続いていますので配当利回りは4%前半と高水準です。

今期業績は減益見込みですがPER、PBRは市場平均より割安で、配当性向は32%付近となっています。

投資判断

今までの内容からINPEXの投資判断について、業績は原油価格や為替の影響などで増減が激しいですが、最近の配当は大幅増配が続いており、今期も第2四半期決算で増額された事で合計14円の大幅増配予測になっています。

そんななか、業績については、イクシス有償減資に伴う為替差益や欧州・中東地域を中心とした投資によるインセンティブ効果を要因に、中期的・構造的な利益基盤の強化を実現したとして、今後10年ほどは原油価格、為替に関係なく年間500億円が計上できる見込みと今回の決算で表明しています。

以上の様な好材料や全体の強さもあり、決算後の株価は大きく上昇していますので、実際に自社株買いが行われているかは分かりませんが、いずれにしても今後への期待は大きいです。

【8058】三菱商事

2番目の銘柄は総合商社の三菱商事でエネルギーや金属などの金属資源部門に強みを持っています。自社株買いについては、4月から来年3月末までを期限とした発行済株式総数の約17%に相当する上限1兆円の大規模で発表していますが、このうち約2133億円は主要株主からのTOBで5月までに買付けを終了しています。

そのTOB分まで含めた、7月までの買い付け金額は合計約4477億円となっていますので、購入は順調に進んでいる様です。

直近決算

三菱商事は8月4日に第1四半期決算を発表しており、最終利益は2031億円と前年同期比1512億円の減益になっていますが、通期最終利益、年間配当予測に変更はありません。

前期比減益の要因は、豪州原料炭事業の市況悪化やLNGアジアパシフィック事業においての配当減少に加え、前年度会計処理見直しの反動があったためとの事です。

通期最終利益(億円)

| 銘柄名 | 三菱商事 |

| 2020年3月期 | 5353 |

| 2021年3月期 | 1725 |

| 2022年3月期 | 9375 |

| 2023年3月期 | 11806 |

| 2024年3月期 | 9640 |

| 2025年3月期 | 9507 |

| 2026年3月期(会社予想) | 7000 |

2020年からの通期最終利益を見ていきますが、増減の激しい展開となっています。2021年はコロナショックの影響で大幅減益となりましたが、2022年以降はコロナからの経済回復や商品市況の上昇で大幅増益となり、2023年には過去最高益を記録しています。

しかし、2024年以降は商品市況反落の影響で減益が続いており、前期もローソンの再評価益計上など一時的な増益要因も多かったなか、資源価格の下落や洋上風力発電関連の減損損失などの影響で減益となり、今期も原料炭や鉄鉱石価格下落に加え、円高の影響を想定して26%程度の減益見込みで発表していますが、第1四半期時点の通期進捗率は29%付近と通期見通しに対して概ね計画通りに進捗しているとの事です。

配当推移

| 銘柄名 | 三菱商事 |

| 2016年 | 16.6 |

| 2017年 | 26.6 |

| 2018年 | 36.6 |

| 2019年 | 41.6 |

| 2020年 | 44 |

| 2021年 | 44.6 |

| 2022年 | 50 |

| 2023年 | 60 |

| 2024年 | 70 |

| 2025年 | 100 |

| 2026年(会社予想) | 110 |

2016年からの配当推移を見ていますが、2017年以降減配はなく順調に増配傾向で、コロナショックで業績を大きく落とした2021年にも増配しています。そんななか、最近は業績とは関係なく増配幅が大きくなっており、前期は減益でも30円の大幅増配、そして今期も業績は大きく減益見込みですが10円の増配予測としています。

三菱商事の配当方針は累進配当+機動的な自己株式取得とする基本方針を維持としており、前期までが期限だった累進配当も2027年度までの継続が発表されています。

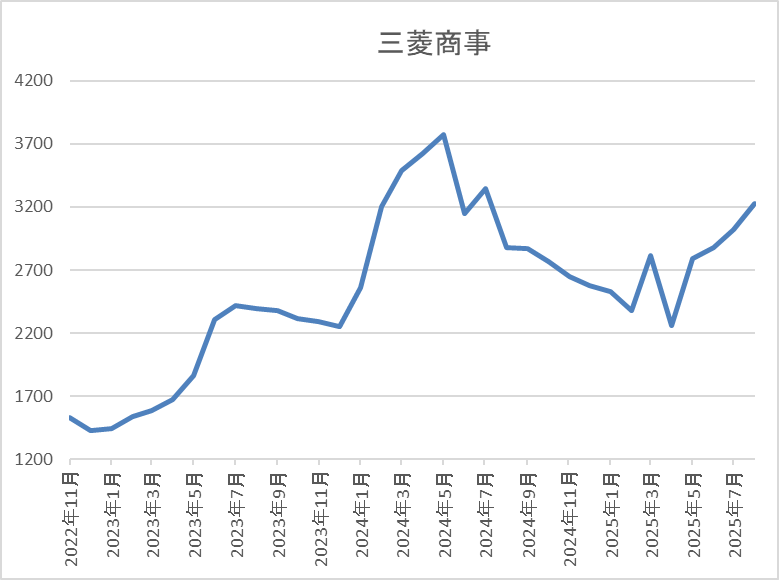

株価推移

コロナショック以降の株価は基本的に右肩上がりで、去年4月には3775円まで上昇しました。

しかし、その後は業績低迷の影響もあってか下落が続き、4月の暴落では2257円まで売られましたが、直近は3200円前後で推移しています。

株価指標(2025年8月22日時点)

| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |

| 三菱商事 | 8058 | 3233 | 17.6 | 1.38 | 110 | 3.40 | 59.8 |

最近の株価は、じわじわ上昇していますが、今期も増配見込みですので配当利回りは3%半ばとなっています。

今期業績は大きく減益見込みですのでPERは市場平均より割高で、配当性向は60%付近と最近の中では高水準になっています。

投資判断

今までの内容から三菱商事の投資判断について、最近の業績は資源価格の下落や円高影響などで減益が続いており、今期も大幅減益の予測で発表していますが、第1四半期は順調なスタートを切っています。そんななか、4月に上限1兆円の大規模自社株買いを発表しており、当初は市場での購入ペースも緩やかでしたが、7月は1ヶ月間で約1000億円の自社株買いを行っています。

以上の点を踏まえると、今期は大きく減益となりそうですが、いずれは総合商社No.1のブランド力で復活を果たしてくれると思いますし、依然自社株買いの枠も半分以上残っていますので、株価は4月の安値が大底になった雰囲気です。

【7267】ホンダ

3番目の銘柄はホンダで、日本を代表する輸送機器メーカーです。国内に限らず北米やアジアなど世界各国に製品を販売しており、直近の海外売上比率もアメリカを中心に9割に迫る水準となっています。

そんななか、去年年末に日産との経営統合協議を開始する事と合わせ、今年1月から12月23日を期限とした上限1兆1000億円、発行済株式総数の23.7%に当たる自社株買いを発表しており、7月までに約9365億円の購入を行っています。

直近決算

ホンダは8月6日に第1四半期決算を発表しており、最終利益は1966億円と前年同期比1980億円の減益になっているなか、通期最終利益の見込みを1700億円上方修正していますが、年間配当予測に変更はありません。

前期比減益のなか、業績の上方修正を発表した要因は、関税の影響を精査して見直した事や想定の為替レートを135円/ドルから140円/ドルに変更したためとの事です。

通期最終利益(億円)

| 銘柄名 | ホンダ |

| 2019年3月期 | 6,103 |

| 2020年3月期 | 4,557 |

| 2021年3月期 | 6,574 |

| 2022年3月期 | 7,070 |

| 2023年3月期 | 6,514 |

| 2024年3月期 | 11,071 |

| 2025年3月期 | 8,358 |

| 2026年3月期(会社予想) | 4,200 |

2019年からの通期最終利益について、コロナショックで大きく減益となった2020年以降は概ね順調に推移しており、2024年は米国での堅調な需要による四輪車の販売増加や機種収益の改善に加え、円安の追い風もあった事で過去最高益を更新しています。

しかし、前期は四輪車のアジア販売減少や研究開発費の増加に加え、為替のマイナス影響などで減益となっており、今期も期初から関税の影響を最大限織り込んだ事や想定為替レートを135円/ドルと厳しい設定にした事で、7割近い大幅減益の見込みで発表していましたが、今回の上方修正で減益率は5割程度まで改善しています。

配当推移

| 銘柄名 | ホンダ |

| 2016年 | 29.3 |

| 2017年 | 30.6 |

| 2018年 | 33.3 |

| 2019年 | 37 |

| 2020年 | 37.3 |

| 2021年 | 36.6 |

| 2022年 | 40 |

| 2023年 | 40 |

| 2024年 | 68 |

| 2025年 | 68 |

| 2026年(会社予想) | 70 |

2016年からの配当推移について、コロナショックの影響を受けた2021年は減配になっており、たまに据え置きの年もありますが、概ね順調に増配傾向となっています。そんななか、2024年は業績好調を背景に一気に28円の大幅増配となっており、前期は据え置きになりましたが、今期は業績が大きく減益見込みのなか、配当方針を変更した事もあって2円の増配予測で発表しています。

ホンダの配当方針は、より安定的・継続的な配当を実現するとして、今期から還元指標にDOEを導入し、目安を3%としています。

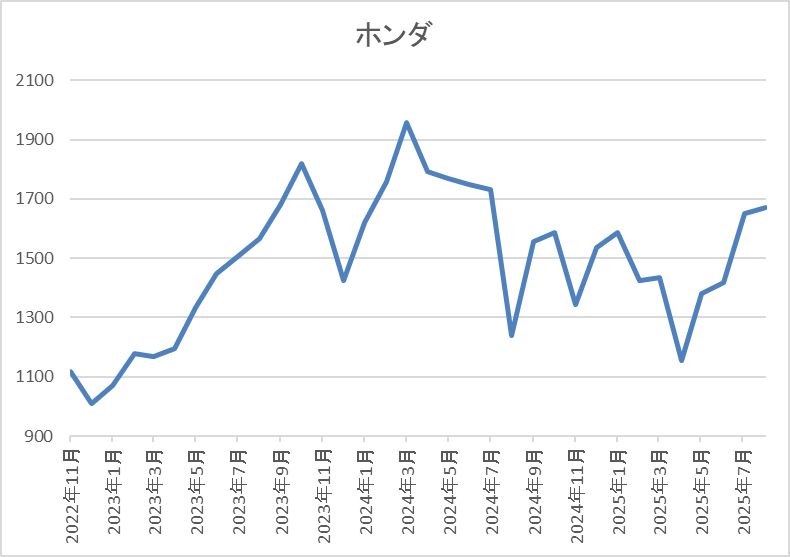

株価推移

株価は2023年頃から上昇傾向で去年3月には1959円まで上昇しました。

しかし、その後は下落が続き、4月の暴落では1156円まで売られましたが、直近は1700円前後まで上昇しています。

株価指標(2025年8月22日時点)

| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |

| ホンダ | 7267 | 1679 | 16.0 | 0.57 | 70 | 4.17 | 66.6 |

最近の株価は上昇していますが、今期配当は増配予測ですので配当利回りは4%前半と高水準です。

今期業績は依然大きく減益見込みですがPERは市場平均並みで、配当性向は66%付近となっています。

投資判断

今までの内容からホンダの投資判断ですが、今期は期初から関税影響を全て織り込み、想定の為替レートも厳しい設定にしていましたので、関税交渉の合意を経て、今回の決算で上方修正が発表される事は、ある程度想定内だったかと思います。もちろん、上方修正後でも5割近い減益見込みと依然厳しい状況ですが、自社株買いについては順調に購入が進んでおり、年末の期限を前に上限まで達しそうな勢いです。

そうなると、今後の需給面でのプラス影響は期待できなくなりますが、取得した株式の消却が発表されれば、永久的に株式数が減る事で好材料となり、更なる株価の上昇要因になる可能性はあります。

【9433】KDDI

4番目の銘柄はKDDIでNTT、ソフトバンクと並ぶ大手通信会社です。自社株買いについては、5月15日から12月23日までを期限に上限4000億円、発行済株式総数の4.92%に相当する規模で発表しています。

ただ、市場での買い付けは500億円程度で、残りは主要株主の京セラ、トヨタから公開買付けで取得するとしており、7月までに約3639億円の自社株を購入していますが、このうち公開買付けによる購入が約3499億円と大部分を占めています。

直近決算

KDDIは8月1日に第1四半期決算を発表しており、最終利益は1711億円と前年同期比58億円の減益になっていますが、通期最終利益、年間配当予測に変更はありません。

前期比減益の要因は、過年度販促費影響など一過性のもので、主要事業は順調に成長が続いているとの事です。

通期最終利益(億円)

| 銘柄名 | KDDI |

| 2019年3月期 | 6,176 |

| 2020年3月期 | 6,397 |

| 2021年3月期 | 6,514 |

| 2022年3月期 | 6,724 |

| 2023年3月期 | 6,791 |

| 2024年3月期 | 6,378 |

| 2025年3月期 | 6,856 |

| 2026年3月期(会社予想) | 7,480 |

2019年からの通期最終利益について、コロナショックや通信料金の値下げ影響も関係なく、順調に増益が続いていましたが、2024年はミャンマー事業に絡む特別損失の影響で久しぶりに減益となりました。

しかし、前期は通信料収入の反転や金融・DXなどの注力領域が順調に成長した事に加え、ローソン事業も好調だったとして過去最高益を更新しており、今期も価格改定を含めた高付加価値化によるモバイル収入の増加やグロース領域を中心としたDXの成長などを見込むとして、更に増益の予測で発表しているなか、第1四半期時点の通期進捗率は23%付近と、例年と比較して物足りない水準ですが、期初予想に対しては着実に進捗しているとの事です。

配当推移

| 銘柄名 | KDDI |

| 2016年 | 35 |

| 2017年 | 42.5 |

| 2018年 | 45 |

| 2019年 | 52.5 |

| 2020年 | 57.5 |

| 2021年 | 60 |

| 2022年 | 62.5 |

| 2023年 | 67.5 |

| 2024年 | 70 |

| 2025年 | 72.5 |

| 2026年(会社予想) | 80 |

2016年からの配当推移を見ていきますが、据え置きの年すらなく順調に増配が続いており、前期までで23期連続の増配を継続中です。また、ここ数年の増配幅は2.5円から5円とものすごく大きい訳ではありませんでしたが、今期は期初から7.5円の増配見込みと最近の中では増配幅が大きくなっています。

KDDIの配当方針は配当性向40%超と利益成長に伴うEPS成長の相乗効果により、今後も持続的な増配を目指すとしています。

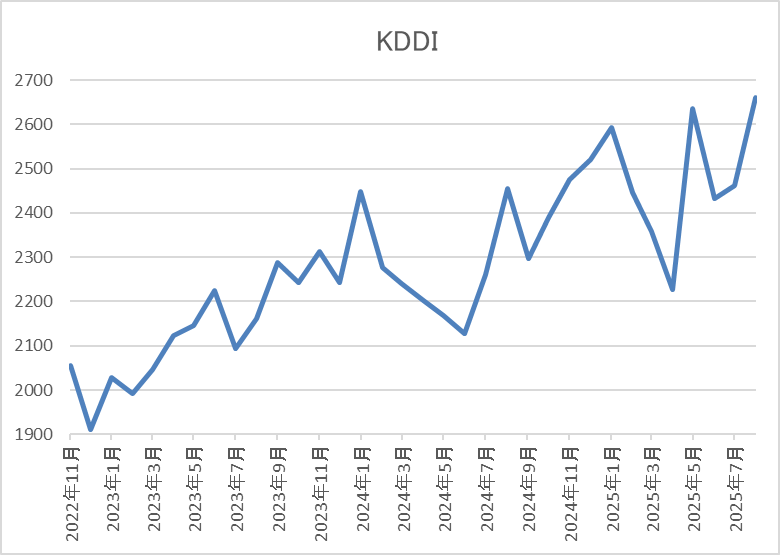

株価推移

株価は去年1月に2540円まで上昇した後は下落が続き、6月には2060円まで売られました。

しかし、その後は反発して今年2月には2655円まで上昇し、4月の暴落では2227円まで下落しましたが、直近は再度2700円前後まで上昇しています。

株価指標(2025年8月22日時点)

| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |

| KDDI | 9433 | 2676 | 13.7 | 1.98 | 80 | 2.99 | 40.9 |

直近の株価は上昇していますので、増配は継続していますが配当利回りは3%前後となっています。

今期も過去最高益の見込みですのでPERは市場平均より割安で、配当性向は41%付近と方針通りの水準です。

投資判断

今までの内容からKDDIの投資判断について、2024年は一過性要因の影響で減益となりましたが、本業は順調に成長が続いており、20年以上の連続増配も継続中です。そんななか、5月に発表していた自社株買いは主要株主からの公開買付けが大半となっており、最近の日本企業は持合い解消の流れから、大株主が自社の株式を大量に売却するケースもありますが、市場で行うと株価に影響が出る可能性があるため、自社株買いはそれを避ける手段としても使われます。

という事で、市場での買い付けは500億円程度ですが、まだほとんど行われていませんので、最近の株価は堅調ですが、今後も底堅くは推移しそうです。

【8316】三井住友FG

最後の銘柄はメガバンクの三井住友銀行を中核に持つ三井住友FGです。自社株買いについては、5月15日から7月31日を期限に上限1000億円、発行済株式総数の1%に相当する規模で発表していましたが、7月までに上限までの購入を完了しています。

直近決算

三井住友FGは7月31日に第1四半期決算を発表しており、最終利益は3768億円と前年同期比55億円の増益になっていますが、通期最終利益、年間配当予測に変更はありません。

前期比増益の要因は、国内における預貸金収益の増加や決済ファイナンスビジネスなどが好調に推移したためとの事です。

通期最終利益(億円)

| 銘柄名 | 三井住友FG |

| 2019年3月期 | 7,266 |

| 2020年3月期 | 7,038 |

| 2021年3月期 | 5,128 |

| 2022年3月期 | 7,066 |

| 2023年3月期 | 8,058 |

| 2024年3月期 | 9,629 |

| 2025年3月期 | 11,779 |

| 2026年3月期(会社予想) | 13,000 |

2019年からの通期最終利益について、コロナショックの影響を受けた2021年は5000億円台へ大きく減益となりましたが、その後は順調に増益が続いており、特にここ数年は法人貸出の増加や好調な決済ビジネスなどに加え、円安や金利上昇などの外部要因の追い風もあり増益幅も拡大しています。

実際、前期も国内金利の上昇で貸出金利が上昇した影響などで、初の1兆円超えとなる過去最高益を記録しており、今期も厳しい環境変化や景気後退リスクを踏まえたうえで、更に1割程度の増益予測としているなか、第1四半期時点の通期進捗率も29%付近と順調なスタートを切っています。

配当推移

| 銘柄名 | 三井住友FG |

| 2016年 | 50 |

| 2017年 | 50 |

| 2018年 | 56.6 |

| 2019年 | 60 |

| 2020年 | 63.3 |

| 2021年 | 63.3 |

| 2022年 | 70 |

| 2023年 | 80 |

| 2024年 | 90 |

| 2025年 | 122 |

| 2026年(会社予想) | 136 |

2016年からの配当推移について、2021年までは据え置きの年もありましたが、概ね順調に増配が続いていました。そして、2022年以降は好調な業績を背景に増配幅も大きくなり、最近は10円刻みの増配が続いていたなか、前期は一気に32円の大幅増配となり、今期も期初から12円の増配見込みで発表しています。

三井住友FGの配当方針はボトムラインの成長を通じて増配を実現するとしており、配当は累進的で具体的な目安は配当性向40%としています。

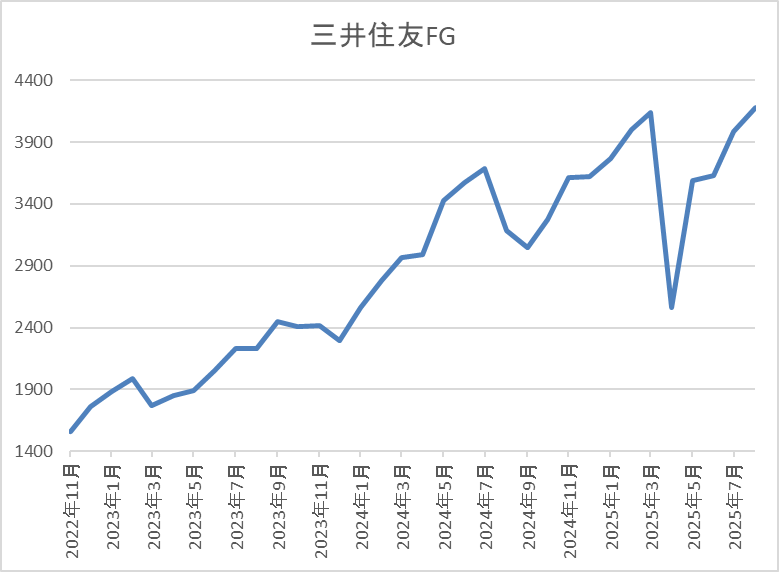

株価推移

株価は今後の金利先高観が高まった2022年11月以降に上昇ペースが加速し、今年3月には4140円まで上昇しました。

その後、4月の暴落で2560円まで売られる場面はありましたが、直近は再度4100円前後まで上昇しています。

株価指標(2025年8月22日時点)

| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |

| 三井住友FG | 8316 | 4127 | 12.2 | 1.10 | 136 | 3.30 | 40.2 |

最近の株価は上場来の高値付近まで上昇していますので、大幅増配も続いていますが配当利回りは3%前半まで低下しています。

今期も過去最高益の見込みですのでPERは市場平均より割安で、配当性向は40%付近と方針通りの水準です。

投資判断

今までの内容から三井住友FGの投資判断ですが、最近の業績は過去最高益が続いており、今期も更に増益の予測にしていたなか、第1四半期も順調なスタートです。そんななか、自社株買いは5月に発表していた1000億円の枠を先月までに使い切っていますが、当時の決算書では自社株買いについて「まず1000億円」や「1000億円+α」といった文言が記載されていますので、かなりの確率で第2四半期以降に追加の自社株買いが発表されそうな雰囲気です。

以上の点に加え、今後も政策金利が0.25%利上げされる毎に1000億円の増益効果があるとしていますので、最近の株価は上昇傾向ですが、今後も更に勢いづくかもしれません。

まとめ

今回は自社株買いによって今後の株価上昇が期待できそうな5つの銘柄を検証しました。自社株買いは増配や株式分割と並んで株主還元の有効な手段となっており、最近は実施する企業が増えていますが、自社株を発表しているとは言っても、実際に購入するかなど注意点もあり、特に株価が上昇している局面では購入を見送るケースもあります。

ただ、自社株買いは外国人投資家の買いと並んで、最近の株価が強い要因の1つである事は間違いありませんので、今後も多くの企業が自社株買いを発表してくれる事を期待したいです。

コメント